Produktgruppeninformation

Sperrholz Sperrholz |  Furnierschichtholz |

Begriffsdefinition

Sperrhölzer sind plattenförmige Holzwerkstoffe, die aus Laub- und/oder Nadelholzfurnieren hergestellt werden. Die Furniere sind im 90° Winkel zueinander angeordnet (gesperrt) und mittels duroplastischer Bindemittel miteinander verklebt.

Furnierschichtholz ist ein stab- oder plattenförmiger Werkstoff. Er wird aus bis zu 6 mm dicken Schälfurnieren aus Nadel- und/oder Laubholz in der Regel faserparallel (im Gegensatz zu Sperrholz) geschichtet und miteinander wasserfest verleimt. Die Verklebung der Furniere verläuft versetzt, nahezu faserparallel im Durchlaufverfahren. Bei größeren Breiten werden auch im 90° Winkel verlaufende Schichten zur Erhöhung der Stabilität eingesetzt.

Wesentliche Bestandteile

Sperrhölzer und Furnierschichthölzer bestehten hauptsächlich aus Laub- und/oder Nadelholz. Furniersperrholz wird in der Regel mit Melamin-Urea-Formaldehyd (MUF) und einem entsprechenden Härter (0,5 bis 4% bezogen auf dem Leimharzanteil), meist Ammoniumsalze wie Ammoniumnitrat verklebt. Um eine höhere Resistenz gegenüber Feuchtigkeit zu erreichen, wird Furnierschichtholz mit Phenolharz verleimt.

Charakteristik

Sperrholz zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Formstabilität aus und ist diesbezüglich bspw. gegenüber Spanplatte im Vorteil. Wegen der Sperrwirkung der Furnierlagen untereinander weist Sperrholz bessere (geringere) Quell- und Schwindeigenschaften im Vergleich zu Massivholzplatten auf. Sperrholz kommt dort zum Einsatz, wo hohe Belastungen und dünne Querschnitte gefordert sind. Je nach Dicke und Beanspruchungsgruppe findet Sperrholz als Baustoff für Außenwände, Dachschalungen, Innenwände und Betonschalungen im Rohbau, für Wand- und Deckenbekleidungen, Dachausbauten, Türen, Treppen und als Trägermaterial für Holzfußböden Anwendung.

Furnierschichtholz kann aufgrund seiner feinen Lamellierung und hohen Vergütung sehr hohen Belastungen ausgesetzt werden. Es verfügt über deutlich höhere Zug- und Biegefestigkeiten als herkömmliches Vollholz. Es wird zur Herstellung von Trägern und Balken sowie als Flächentragwerk eingesetzt.

Besonders wichtige Eigenschaft hinsichtlich Umwelt- und Gesundheitsrelevanz

Holz als erneuerbarer Rohstoff und seine Rohstoffquelle, der Wald, haben als Teil des biogenen Kohlenstoffkreislaufs viele umweltrelevante Eigenschaften. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Allgemeines".

Holz gibt während der Nutzungsphase flüchtige organische Stoffe (VOC-Emissionen) in die Raumluft ab. Allgemeine Informationen hierzu liegen in WECOBIS unter "Bauprodukte aus Holz, Nutzung" vor.

Lieferzustand

Üblicherweise sind Sperrholzplatten in folgenden Dimensionen erhältlich:

- Breite: 200 mm - 6250 mm

- Länge: 200 mm - 2800 mm

- Dicke: 8 mm - 64 mm

Aber auch Sonderformate sind verfügbar.

Übliche Dimensionen von Furnierschichtholz sind:

- Breite: 21 - 2500 mm

- Länge: ≤ 23.000 mm

- Dicke: 21 - 200 mm

Aber auch Sonderformate sind verfügbar.

Anwendungsbereiche (Besonderheiten)

Sperrholzplatten finden im Holzbau aber auch im dekorativen Innenausbau und Möbelbau breite Anwendungsgebiete.

Furnierschichtholz wird im Holzbau als Balken oder Platte und Trägerverstärkung im Auflagerbereich bei der Balkensanierung eingesetzt.

Quellen

Holz Lexikon 2003: DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co., Leinefelden Echterdingen. ISBN 3-87181-355-9.

Informationsdienst Holz 2013: Bauen und Leben mit Holz

Informationsdienst Holz 2001: Konstruktive Holzwerkstoffe

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Planungs- und Ausschreibungshilfen

WECOBIS informiert produktneutral. An verschiedenen Stellen bietet WECOBIS jedoch auch Unterstützung dazu, wie sich Produkte innerhalb einer Produktgruppe hinsichtlich ihrer ökologischen Eigenschaften unterscheiden lassen.

Informationen hier im Reiter Planungsgrundlagen:

- Links zu materialökologischen Anforderungen und Textbausteinen für Planung und Ausschreibung im WECOBIS-Modul Planungs- & Ausschreibungshilfen,

- Hinweise auf mögliche Quellen und Nachweisdokumente zu Planungs- und Ausschreibungskriterien,

- ggf. weitere planungs- und ausschreibungsrelevante Informationen, z.B. Hinweise zu Verwendungseinschränkungen hinsichtlich Gefahrstoffverordnung (bei Stoffen / Gemischen), zu Alternativen oder zu besonderen Eigenschaften hinsichtlich Umwelt- und Gesundheitsrelevanz.

Übersicht Planungsgrundlagen: Bauprodukte aus Holz

Stand 08/2022

| Massivholz- platten | zement- gebundene Spanplatten | Holzfaser- dämmplatten | Bodenbeläge aus Holz | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Material- ökologische Anforderungen | Im Modul "Planung & Ausschreibung" bietet WECOBIS eine Übersicht zu möglichen materialökologischen Anforderungen und Textbausteine für Planung und Ausschreibung. Inhalt aufklappen | ||||||

| Anforderungen und Textbausteine in WECOBIS | Textbausteine in WECOBIS basieren derzeit auf dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) / Kriterium 1.1.6 (Risiken für die lokale Umwelt). Textbausteine zu weiteren Kriteriensteckbriefen, wie z.B. 1.1.7 Nachhaltige Materialgewinnung und 3.1.3. Innenraumhygiene, sind in Arbeit. | ||||||

Kriteriensteckbrief 1.1.6 stellt derzeit zwar keine direkten Anforderungen an Vollholzprodukte, jedoch an Holzschutzmittel.

| Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen | Bodenbeläge aus Holz und/oder Holzwerkstoffen | |||||

| Quellen für material- ökologische Anforderungen | Die hier genannten Quellen, insbesondere BNB, bilden die Grundlage für Planungs- und Ausschreibungshilfen bzw. materialökologische Anforderungen und Textbausteine in WECOBIS. Inhalt aufklappen | ||||||

| Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) / Kriterium 1.1.6 (Risiken für die lokale Umwelt) | Mit dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB) steht ein zum Leitfaden Nachhaltiges Bauen ergänzendes, ganzheitliches, quantitatives Bewertungsverfahren zur Verfügung. Auch wenn ein Gebäude nicht zertifiziert werden soll, bilden die einzelnen Kriteriensteckbriefe eine gute Grundlage, Orientierung und Hilfestellung für die Umsetzung ökologischer Aspekte in der Gebäudeplanung. Einordung der jeweiligen Bauprodukte aus Holz hinsichtlich verschiedener Kriteriensteckbriefe siehe Reiter BNB-Kriterien in WECOBIS | ||||||

| Umweltbundesamt (UBA) | Auf den Internet-Seiten des Umweltbundesamtes (UBA) befindet sich der „Informationsdienst für umweltfreundliche Beschaffung“. Man findet dort auch Empfehlungen für die Ausschreibung u.a. für die Gebäudeinnenausstattung (z.B. Bodenbeläge, Bodenbelagsklebstoffe, Tapeten). | ||||||

| baubook ÖkoBauKriterien | Die Plattform baubook ÖkoBauKriterien bietet eine Sammlung von Kriterien, die derzeit vor allem in Österreich für die ökologische Ausschreibung verwendet werden. Für Bauprodukte aus Holz finden sich dort Produktdeklarationen und Kriterien unter verschiedenen Bauproduktgruppen, wie z.B. Boden- und Wandbeläge, Holz- und Holzwerkstoffplatten, Konstruktives (Massiv-)Holz usw.. | ||||||

| natureplus Ausschreibungshilfen | - | + (für Holzwerkstoffe) | + (für Dämmstoffe) | - | |||

| Mögliche Nachweis- dokumente | Mithilfe von Nachweisdokumenten müssen die gestellten materialökologischen Anforderungen geprüft und dokumentiert werden. Zum Teil sind diese auch gesetzlich vorgeschrieben. Neben den folgend genannten gehören auch Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, sowie Herstellererklärungen zu möglichen Dokumentationsunterlagen. Inhalt aufklappen | ||||||

| gesetzlich vorgeschrieben: | |||||||

| REACH / CLP: Sicherheitsdatenblatt (SDB) | Bauprodukte aus Holz werden als Erzeugnis eingestuft. Für Erzeugnisse ist kein SDB vorgeschrieben. Die pflichtgemäße Leistungserklärung zur CE-Kennzeichnung für Bauprodukte, die unter den Geltungsbereich der BauPVO fallen, muss Angaben über SVHC enthalten oder mitliefern (kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage). Für alle Bauprodukte (Erzeugnisse), also auch solche, die nicht im Geltungsbereich der BauPVO liegen, besteht ein Auskunftsrecht für SVHC. Für die Anfrage an den Hersteller steht auf dem Informationsportal des Umweltbundesamtes zu REACH ein Musterbrief zum Download zur Verfügung. Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) treten in unbehandeltem Vollholz nicht auf. Möglicherweise in der Herstellung oder bei Anwendung eingesetzte Flammschutz- und Holzschutzmittel können jedoch SVHC-haltig sein. Die meisten Bauprodukte aus Holz fallen in den Geltungsbereich der BauPVO. | ||||||

| Leistungserklärung gemäß BauPVO mit Angaben zu SVHC (kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage) | + | + | + | + | + | + | |

| Nachweis bauaufsichtlicher Anforderungen aus Gesundheits- schutzgründen | Holzwerkstoffe in Form von schlanken ausgerichteten Spänen (OSB) und kunstharzgebundene Spanplatten, sowie mehrschichtige Parkette / Holzfußböden benötigen lt. MVVTB / A 3.2.1 in Verbindung mit Anhang 8 aus Gesundheitsschutzgründen einen Nachweis hinsichtlich gefährlicher Stoffe und Emissionen (früher: abZ). Dieser enthält u.a. eine Emissionsprüfung zur quantitativen Bestimmung und Bewertung flüchtiger (VOC) und schwer flüchtiger (SVOC) Verbindungen auf Basis des AgBB-Bewertungsschemas. | ||||||

| - | - | + | - | - | + (nur Mehrschicht-Parkett) | ||

| freiwillige Produktkenn-zeichnungen / -deklarationen; Emissionsprüfberichte | Für einige Bauproduktgruppen existieren freiwillige Produktkennzeichnungen oder -deklarationen wie z.B. Umweltzeichen oder Umweltproduktdeklarationen, die als Nachweis für materialökologische Anforderungen dienen können. Eine Übersichtstabelle dazu mit detaillierten Informationen zu Bauprodukten aus Holz findet sich im Reiter Zeichen & Deklarationen. Emissionsprüfberichte (ohne Umweltzeichenzertifizierung) können zwar hilfreich sein, sind aber oft nicht leicht zu interpretieren. Insbesondere ist auf die Rahmenbedingungen zu achten, die der Prüfung zugrunde lagen und ob diese mit denen der Anforderung übereinstimmen. | ||||||

Alternativen hinsichtlich Umwelt- und/oder Gesundheitsrelevanz

Bei der Auswahl von Holzprodukten sollte darauf geachtet werden, dass sie aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Wenn möglich sollte auch kein Tropenholz oder Holz aus Urwäldern (auch: Europa, Sibirien) verwendet und auf möglichst kurze Transport- oder Lieferwege, z.B. durch Einsatz heimischer Hölzer (Mitteleuropa), geachtet werden. Mit einem FSC- oder PEFC-Siegel allein ist dies nicht unbedingt gewährleistet. Ein einfacher Nachweis wäre z.B. über das Holz-von-Hier-Label oder das PEFC-Regional-Label möglich.

Weitere planungs- und ausschreibungsrelevante Informationen in WECOBIS

- Reiter Übersicht / Anwendungsbereiche

- Reiter Zeichen & Deklarationen / Erläuterung + Links der wichtigsten Deklarationen zur jeweiligen Produktgruppe

- Reiter BNB-Kriterien / Einordnung der jeweiligen Produktgruppe gemäß Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Allgemeine Unterstützung zum Umgang mit Nachhaltigkeitsaspekten in Planung und Ausschreibung sowie Hinweise auf Leitfäden, Arbeitshilfen und Veröffentlichungen zum Nachhaltigen Bauen bietet das neue WECOBIS-Modul Planungs- & Ausschreibungshilfen unter Allgemeine Infos.

Umweltdeklarationen

Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht zu Zeichen & Deklarationen, die für die Produktgruppe relevant sind. Neben Herstellererklärungen, Informationen in Sicherheitsdatenblättern (SDB) oder allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) können diese den Nachweis für umwelt- und gesundheitsrelevante Kriterien in Planung und Ausschreibung (s. Reiter Planungsgrundlagen) ermöglichen. Detaillierte Informationen finden sich außerdem in den einzelnen Produktgruppen.

Übersicht Umweltdeklarationen: Bauprodukte aus Holz

Stand 08/2022

| Massivholz- platten | Sperrholz und Furnierschicht- Hochdichte und mitteldichte Faserplatten

| zement- gebundene Spanplatten | Holzfaser- dämmplatten | Bodenbeläge aus Holz | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Umweltzeichen | Umweltzeichen gehören zu den freiwilligen Produktkennzeichnungen. Sie bieten die Möglichkeit, Unterschiede von Produkten innerhalb einer Produktgruppe hinsichtlich ihrer Umwelt- und Gesundheitsrelevanz festzustellen, auch wenn sie keine allgemeinverbindlichen Gebote oder Verbote aufstellen können. Inhalt aufklappen | ||||||

| Blauer Engel DE-UZ 38 (Ausgabe 2013, Laufzeit bis12/2022) Emissionsarme Möbel und Lattenroste aus Holz und Holzwerkstoffen | + (nur für fertige Möbel + Lattenroste, mind. 50% Holzanteil) | + (nur für fertige Möbel + Lattenroste, mind. 50% Holzanteil) | + (nur für fertige Möbel + Lattenroste, mind. 50% Holzanteil) | ./. | ./. | ./. | |

| Blauer Engel DE-UZ 38 (neu - Ausgabe 2022) | (+) | (+) | (+) | ./. | ./. | ./. | |

| Blauer Engel DE-UZ 76 Emissionsarme plattenförmige Werkstoffe (Bau- und Möbelplatten) für den Innenausbau | ./. | + | + | - (nicht im Geltungsbereich, könnten aber alle Anforderungen erfüllen.) | - | ./. | |

| Blauer Engel DE-UZ 132 Wärmedämmstoffe und Unterdecken | ./. | ./. | ./. | ./. | (+) derzeit nur Holzwolle | ./. | |

| Blauer Engel DE-UZ 140 Wämedämm-verbundsysteme | ./. | ./. | ./. | ./. | + | ./. | |

| Blauer Engel DE-UZ 176 Emissionsarme Bodenbeläge, Paneele und Türen aus Holz und Holzwerkstoffen | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | + | |

| FSC-Kennzeichen3 / Herkunft aus nachhaltiger Waldwirtschaft (keine Gesundheitskriterien) | Das FSC-Kennzeichen wird für Wälder und Forstbetriebe oder Produktketten, d.h. an Hersteller und Händler, vergeben. Es gibt die Varianten FSC-Recycled (ausschließlich aus Recyclingmaterial), FSC-Mix (mind. 70%) und FSC-100%. | ||||||

| PEFC-Siegel3 / PEFC-Regional-Label3 Herkunft aus nachhaltiger Waldwirtschaft (keine Gesundheitskriterien) | Das PEFC-Siegel wird ähnlich FSC für Wälder oder Produktketten mit Kennzeichnung der Holzrohstoffe vergeben. Das PEFC-Regional-Label berücksichtigt darüber hinaus noch den Einschlag in einer Region in Deutschland. | ||||||

| Holz von Hier-Label3 / "Holz der kurzen Wege" (keine Gesundheitskriterien) | Das HVH-Label wird für Produkte gegeben, die aufbauend auf FSC oder PEFC zusätzlich Anforderungen an kurze Transportwege erfüllen und kein Holz aus Primärwäldern (Urwäldern) oder von gefährdeten Arten enthalten. | ||||||

| EU Ecolabel (Blume) / Bodenbeläge auf Holz-, Kork- und Bambusbasis | - | - | - | - | - | (+) | |

| Österreichisches Umweltzeichen / Richtlinie UZ 07 Holz, Holzwerkstoffe und Fußbodenbeläge aus Holz | + | + | + | - (nicht im Geltungsbereich von UZ 07) | - | + | |

| Österreichisches Umweltzeichen / Richtlinie UZ 44 Wärmedämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen | ./. | ./. | ./. | ./. | (+) derzeit nur Zellulose | ./. | |

| Nordic Swan Ecolabel / Floor coverings (Bodenbeläge: mind. 50% erneuerbare Rohstoffe) | - | - | - | - | - | (+) Produktverfügbarkeit nicht prüfbar | |

natureplus Umweltzeichen | + | + Holz- und Holzwerkstoff-

| + Holz- und Holzwerkstoff- . | (+) | + | + | |

Cradle to Cradle2 / Building supply & Materials (derzeit noch geringe Produktverfügbarkeit) | + | (+) | (+) | (+) | (+) derzeit nur Holzwolle | + | |

| GISBAU Klassifizierungs-system | Das GISBAU Klassifizierungssystem ermöglicht es durch den GISCODE oder GISBAU Produktcode, Produkte von denen die gleichen Gesundheitsgefahren ausgehen, in einer Gruppe zusammenzufassen. Die Klassifizierung ist auf den Arbeitsschutz ausgerichtet. Gemäß Minimierungs- und Substitutionsgebot der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ist grundsätzlich das Produkt mit den geringstmöglichen Belastungen zu verwenden. (siehe unten: Ersatzproduktgruppe prüfen?) Inhalt aufklappen | ||||||

Bauprodukte aus Holz sind nicht im GISBAU-System klassifiziert. Informationen zu möglichen arbeitshygienischen Risiken siehe Reiter Verarbeitung. | |||||||

| Umweltprodukt-deklaration (EPD) | Die Umweltproduktdeklaration (EPD = Environmental Product Declaration) eines Produktes macht Aussagen zum Energie- und Ressourceneinsatz und in welchem Ausmaß ein Produkt zu Treibhauseffekt, Versauerung, Überdüngung, Zerstörung der Ozonschicht und Smogbildung beiträgt. Außerdem werden Angaben zu technischen Eigenschaften gemacht, die für die Einschätzung der Performance des Bauproduktes im Gebäude benötigt werden, wie Lebensdauer, Wärme- und Schallisolierung oder den Einfluss auf die Qualität der Innenraumluft.1 Inhalt aufklappen | ||||||

| EPD1 | + | + | + | + | + | + | |

| Branchen-EPD1 | - | - | - | - | - | - | |

| Umweltindikatoren | Einheitliche Werte zu Umweltindikatoren wie z.B Primärenergieaufwand, Abfall, Abiotischer Ressourcenverbrauch, Ozonabbaupotential, Treibhauspotential usw. liefert die Datenbank ÖKOBAUDAT des Informationsportals Nachhaltiges Bauen. Inhalt aufklappen | ||||||

| ÖKOBAUDAT-Datensätze | 3.1.01 Bau-Schnittholz | 3.2.01 3- und 5-Schichtplatten | 3.2.02 Sperrholz | - | 2.10.01 Holzfaser-dämmplatte | 3.3 Holzböden 3.3.02 Parkett | |

Hinweis: | |||||||

| Sonstige freiwillige Produkt-Deklarationen | Die Plattform baubook beispielsweise bietet für Händler und Hersteller von Bauprodukten die Möglichkeit einer online-Deklaration anhand von Kriterien, die derzeit vor allem in Österreich für die ökologische Ausschreibung verwendet werden. Inhalt aufklappen | ||||||

| baubook-Deklaration | siehe baubook ÖkoBauKriterien / Produkte / Holz und Holzwerkstoffplatten, Feste Bodenbeläge aus Holz, Konstruktives (Massiv-)Holz | ||||||

| + | Zeichen / Label bzw. Produktkennzeichnungen für diese Produktgruppe vorhanden |

| (+) | derzeit kein Produkt aus dieser Produktgruppe zertifiziert |

| - | Zeichen / Label bzw. Produktkennzeichnungen für diese Produktgruppe nicht vorhanden bzw. Produktgruppe nicht im Geltungsbereich |

| ./. | Zeichen / Label für diese Produktgruppe nicht relevant |

| x | Produkte aus dieser Produktgruppe können die Kriterien des Zeichens/Labels definitionsgemäß nicht erfüllen |

Technisches

Technische Daten

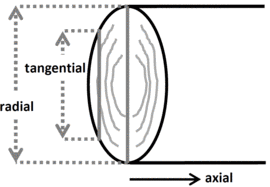

Da bei Sperrholzplatten und Furnierschichthölzern die Holzstruktur im Gegensatz zu Partikelwerkstoffen, wie Spanplatten oder MDF nicht aufgelöst ist, sind die Festigkeitseigenschaften richtungsabhängig. Auch Quell- und Schwindeigenschaften sind faserrichtungsabhängig. Es ist daher zwischen axialer, radialer und tangentialer Richtung zu unterscheiden. Im Fall von Sperrholzplatten ist jedoch durch die Sperrwirkung der einzelnen Lagen zueinander das Quellen und Schwinden stark eingeschränkt.

Wichtige physikalische Kennwerte von Holz sind: Feuchte, Rohdichte und Festigkeit, wobei Abhängigkeiten untereinander bestehen. Fast alle Eigenschaften sind zudem stark von der jeweiligen Holzart abhängig.

Rohdichte

Bei einer Holzfeuchte von 10-15 % liegt die Rohdichte von Sperrholz und Furnierschichtholz zumeist zwischen 480 und 580 [kg/m³]. Die Rohdichte hängt von der Holzfeuchte ab, die deshalb immer mit angegeben werden sollte. Der Wert der Darrdichte ρ0 (Rohdichte bei 0% Holzfeuchte) liegt etwa 10% unter dem Wert der Rohdichte im lufttrockenen Zustand (Holzfeuchte 12-15%). Die Rohdichte variiert mit der verwendeten Holzart. Innerhalb einer Holzart können jedoch auch erhebliche Unterschiede vorliegen, was durch Standort- und wachstumsbedingte Einflüsse zu erklären ist.

Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit des Holzes ist abhängig von der Richtung, der Rohdichte und der Feuchte. In Faserrichtung ist sie ca. doppelt so hoch wie quer dazu und steigt in beiden Richtungen mit zunehmender Rohdichte an. Bei gleicher Rohdichte ist die Wärmeleitfähigkeit von Vollholz höher als die von Span- und Faserplatten.

Nach DINV 4108-4 liegt der tabellierte Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit für Sperrholz bei 0,15 [W/m*K].

Wärmespeicherkapazität

von 1600 bis 1900 [J/kg*K]

Info: Die angegebene Wärmespeicherkapazitäten beziehen sich auf einen Feuchtegehalt von 15 % und sind nahezu unabhängig von Holzart und -dichte.

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

von 50 bis 250

Info: Die angegebenen Werte entstammen der DIN EN 12524. Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist dimensionslos und stark vom Feuchtegehalt abhängig. Feuchtes Holz weist geringere µ-Werte auf als trockenes Holz.

Baustoffklasse nach DIN 4102-1

Sperrholz und Furnierschichtholz sind der Brandklasse B2, d.h. normalentflammbar zugeordnet.

Euroklasse nach DIN EN 13501-1

Sperrholz und Furnierschichtholz sind der Brandklasse D-d0 zugeordnet.

Färbung

Gelblich-weiß bis rosa-braun

Beständigkeit

Entspricht unabhängig vom verwendeten Klebstoff der natürlichen Dauerhaftigkeit der jeweiligen Holzart unter Berücksichtigung der Einbausituation.

Weitere wichtige Kennwerte für den Baustoff Holz

Biegefestigkeit

Hierbei handelt es sich um die zum Bruch einer Probe führende Biegespannung.

Je nach Festigkeitsklasse in EN 336 liegen die Biegefestigkeiten von Sperrholz zwischen 5 und 120 N/mm².

Elastizitätsmodul (E-Modul)

Der E-Modul ist ein Maß für die Verformungssteifigkeit eines Körpers oder Stoffes bei mechanischer Beanspruchung im elastischen Bereich.

Je nach Elastizitätsklasse in EN 336 liegen die E-Modulwerte von Sperrholz zwischen 500 und 14000 N/mm².

Technische Baubestimmung

Die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen und die Verwendung von Bauprodukten werden in den Landesbauordnungen geregelt. Bei Bedarf können diese allgemeinen Vorgaben durch Technische Baubestimmungen konkretisiert werden. Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) macht im Auftrag der Länder die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) bekannt, die als Grundlage für die Umsetzung in Landesrecht dient.

Weitere Informationen dazu bzw. produkt- und bauartspezifische Informationen siehe

→ DIBt / Informationsportal Bauprodukte und Bauarten

→ DIBt / Zulassungs- und Genehmigungsverzeichnisse

Technische Regeln (DIN, EN)

Nutzungsklassen nach DIN EN 1995

Sperrholz und Furnierschichtholz kann nach DIN EN 1995 (Eurocode 5) Bemessung und Konstruktion von Holzbauten, Teil 1-1 Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau, in den Nutzungsklassen 1, 2 und 3 verwendet werden.

| Nutzungsklasse (NK) | Klimabedingungen | Anwendungsbereiche | Feuchte [u] |

1 | Die Nutzungsklasse 1 ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen pro Jahr einen Wert von 65 % übersteigt. ANMERKUNG: In Nutzungsklasse 1 übersteigt der mittlere Feuchtegehalt der meisten Nadelhölzer nicht 12 %. | z. B. in allseitig geschlossenen und beheizten Bauwerken | 5 - 15 % |

2 | Die Nutzungsklasse 2 ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen pro Jahr einen Wert von 85 % übersteigt. ANMERKUNG In Nutzungsklasse 2 übersteigt der mittlere Feuchtegehalt der meisten Nadelhölzer nicht 20 %. | z. B. bei überdachten offenen Bauwerken | 10 - 20 % |

| 3 | Die Nutzungsklasse 3 erfasst Klimabedingungen, die zu höheren Feuchtegehalten als in Nutzungsklasse 2 führen. | z. B. für Konstruktionen, die der Witterung ausgesetzt sind | 12 -24 % |

Darüber hinaus sind die technischen Regeln nach DIN EN 636 (Sperrholz - Anforderungen) bzw. die nach DIN EN 14374 (Furnierschichtholz für tragende Zwecke - Anforderungen) zu berücksichtigen.

Holzschutz

Ein Überblick bzgl. der Holzschutzmittelauswahl in Abhängigkeit von der Gebrauchsklasse (GK) nach DIN EN 68800 gibt nachfolgende Tabelle.

| GK | Beschreibung der Exposition | Gefährdung / Beanspruchung durch | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Insekten | Pilze | Auswaschung | Moderfäule | ||

| 0 | Innen verbautes Holz, ständig trocken | nein | nein | nein | nein |

| 1 | ja (Iv) | nein | nein | nein | |

| 2 | Holz, das weder dem Erdkontakt noch direkt der Witterung ausgesetzt ist, vorübergehende Befeuchtung möglich | ja (Iv) | ja (P) | nein | nein |

| 3 | Holz der Witterung ausgesetzt, aber nicht im Erdkontakt | ja (Iv) | ja (P) | ja (W) | nein |

| 4 | Holz in dauerndem Erdkontakt oder ständig starker Befeuchtung ausgesetzt | ja (Iv) | ja (P) | ja (W) | ja (E) |

Die Tabelle zeigt, dass in GK 0 infolge der nicht vorhandenen Gefährdung durch Insekten oder Pilze der Einsatz von Holzschutzmitteln nicht erforderlich ist. Von GK 1 bis GK 4 steigen die Anforderungen an das Holzschutzmittel stetig an. Detailierte Informationen zum Holzschutz finden Sie im Lexikon.

Für den Schutz von Furnierplatten, welches für den Einsatz in Feuchtbereichen vorgesehen ist, werden gegen Pilzbefall Holzschutzwirkstoffe eingesetzt. Sie werden während der Herstellung vor dem Verpressen der Furnierlagen zugesetzt. Derzeit werden Bor-Verbindungen und Kalium-HDO-Verbindungen als Wirkstoffe eingesetzt. Für Trockenbereiche sollte der Einsatz von chemische Holzschutzmittel beinhaltenden Furnierplatten (gekennzeichnet mit "G"), wenn nicht zwingend erforderlich, vermieden werden.

CE-Kennzeichen

Sperrholz und Furnierschichtholz gemäß europäischer Zulassung mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Die Vergabe des CE-Kennzeichens regelt die EN 13986 „Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung“. Diese einzelne Produktnormen zusammenfassende sogenannte „Deckelnorm“ enthält die Festlegungen für Massivholzplatten, Sperrholz, OSB-Platten, organisch und zementgebundene Spanplatten und Faserplatten, untergliedert diese in technische Klassen.

Weitere Kennzeichnung

Baufurniersperrholz für die Außenanwendung trägt die erweiterte Bezeichnung BFU 100 G. Furnierschichtholz wird für die Außenanwendung mit LVL/3 gekennzeichnet.

Der Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie gibt eine Übersicht zur Produktkennzeichnung von Holzwerkstoffen.

Quellen

Dunky, M. & Niemz, P. (2002). Holzwerkstoffe und Leime, Springer.

Holz Lexikon 2003: DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co., Leinefelden Echterdingen. ISBN 3-87181-355-9.

Informationsdienst Holz 2013: Bauen und Leben mit Holz

Informationsdienst Holz 2001: Konstruktive Holzwerkstoffe

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Literaturtipps

Holz Lexikon 2003: DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co., Leinefelden Echterdingen. ISBN 3-87181-355-9.

BMELV 2004: Verstärkte Holznutzung zugunsten von Klima, Lebensqualität, Innovationen und Arbeitsplätzen (Charta für Holz).

Informationsdienst Holz 2013: Bauen und Leben mit Holz

Borcherding, M. 2007: Rundholztransportlogistik in Deutschland - eine transaktionskostenorientierte empirische Analyse, Dissertation Universität Hamburg, 250 S.

Högnäs, T. (2001a). A Comparison of Timber Haulage in Great Britain and Finland. Forestry Publications

of Metsähallitus (39), 1-31.

Wagner FG, Puettmann ME, Johnson LR (2009) Life-Cycle Inventory of Inland Northwest Softwood Lumber Manufacturing. Module B. Moscow, USA: University of Idaho, 72 p, CORRIM: Phase II Final Report

Informationsdienst Holz 2001: Konstruktive Holzwerkstoffe

Gminski, R., Kevekordes, S., Ebner, W., Marutzky, R., Fuhrmann, F., Bürger, W., Hauschke, D., Mersch-Sundermann, V. (2011): Sensorische und irritative Effekte durch Emissionen aus Holz- und Holzwerkstoffen;eine kontrollierte Expositionsstudie. Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin, S. 459-468.

Mersch-Sundermann, V., Marutzky, R. (2011): Holz – ein gesundheitsverträglicher Baustoff? Holz- Zentralblatt, S. 186

Rohstoffe / Ausgangsstoffe

Hauptbestandteile

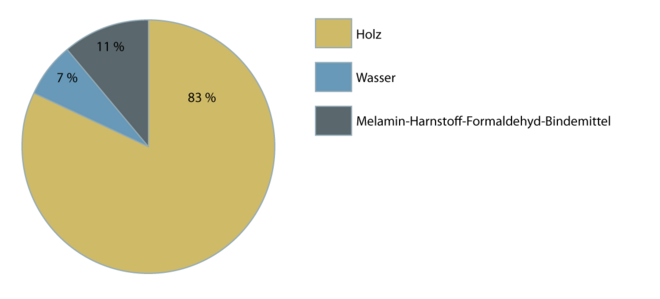

Zusammensetzung nach Funktionen

Die Inhaltsstoffanteile liegen für Sperrholz ca. bei:

- Holz ca. 83 %

- Wasser ca. 7 %

- Melamin-Urea-Formaldehyd ca. 11 %

Bei Furnierschichtholz wird die Verklebung der Furniere mit 5-6 % Phenolharz gewährleistet.

Umwelt- und Gesundheitsrelevanz

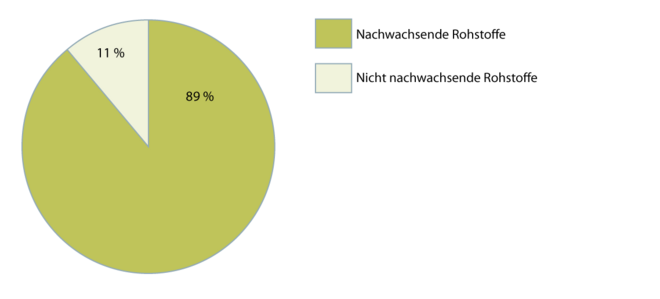

Zusammensetzung nach Rohstoffherkunft

Gewinnung der Primärrohstoffe

Einheimisches Holz

Für Sperrholz und Furnierschichtholz werden Nadel- und Laubhölzer verwendet.

Laut der Bundeswaldinventur 2 (BWI2) bildet Fichte mit ca. 47 % fast die Hälfte des potenziellen Rohholzaufkommens bis 2042. Ihr Aufkommen beträgt durchschnittlich 11,1 m³/ha*a und ist somit höher als bei allen anderen Holzartengruppen. Fast 2/3 der Vorkommen liegen in Bayern und Baden Würtemberg. Der Kieferanteil am gesamten Rohholzaufkommen liegt bei 18 %. Kiefer hat mit 5,3 m³/ha*a eine verhältnismäßig geringe flächenbezogene Produktivität. Das Kiefernrohholzaufkommen zeigt ebenfalls eine deutlich regionale Verteilung. Mehr als die Hälfte stammt aus den drei Ländern Brandenburg, Bayern und Niedersachsen.

Die BWI2 ergab, dass die Holzartengruppen Buche (ca. 30 %) und Eiche (ca. 7 %) mit zusammen ca. 37 % einen beträchtlichen Anteil des potenziellen Rohholzaufkommens bis 2042 ausmachen. Ihr Aufkommen beträgt durchschnittlich 7,5 m³/ha*a bzw. 5,2 m³/ha*a. Die Hauptbuchenvorkommen liegen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Eiche findet sich vor allem in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg.

Allgemeine Informationen zu Waldflächenanteilen und der Gewinnung von Holzrohstoffen in Deutschland finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Rohstoffe".

Tropenholz

Etwa die Hälfte des in Deutschland gehandelten Sperr- und Furnierholzes besteht aus Tropenholz.. Jährlich werden weltweit ca. 3,4 Milliarden m³ Rohholz eingeschlagen, davon fast die Hälfte in den Ländern der Tropen. Ca. 50 % des globalen Holzaufkommens wird als Brennholz verwendet, hierbei haben vor allem die Länder der tropischen Zone den größten Anteil bei der energetischen Holznutzung. Im Vergleich dazu beträgt der Brennholzanteil in Westeuropa nur knapp ein Fünftel des Einschlags. Bei einem Holzeinschlag von ca. 1470 Mio. m³ in den Tropen werden dort ca. 83 % für die Energiegewinnung verwendet, und nur 17 % (252 Mio. m³) als Nutzholz. Davon werden ca. 28 % (71,4 Mio. m³) exportiert. Die weitaus meisten Tropenhölzer exportieren dabei Asien/Ozeanien mit ca. 77 %, Mittel- und Südamerika folgen mit ca. 12 % und auf Afrika entfallen 11 %.

Die Bundesrepublik importiert jährlich ca. 2,1 Mio. m³ Tropenholz. Für die deutsche Holzversorgung sind sie von untergeordneter Bedeutung, da sie lediglich 2,6 % der gesamten Holzeinfuhren ausmachen.

Ein Import von nicht nachhaltig geerntetem Holz ist zwar durch den FLEGT-Aktionsplan (Programm zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung) und der EU-Holzhandelsverordnung EUTR minimiert, aber nicht gänzlich ausgeschlossen.

Melamin-Urea-Formaldehyd (MUF)- Klebstoffe

Verfügbarkeit

Die Bundeswaldinventur 2 (BWI2) hat für Deutschland zum Stichtag 1. Oktober 2002 einen Vorrat an Holz von 320 m³/ha ermittelt. Laut BWI2 übersteigt im Prognosezeitraum von 2003-2042 der mittlere Zuwachs die mittlere potenzielle Holznutzung in Deutschland. Der Zuwachs in der ersten Periode von 2003 bis 2007 lag bei 10,4 Vfm/ha*a, das jährliche potenzielle Rohholzaufkommen hingegen bei 8,7 Vfm/ha*a. Im Laufe des Vorhersagezeitraumes nähern sich diese beiden Größen allerdings einander an. Gegen Ende übersteigt das potenzielle Rohholzaufkommen sogar den laufenden Zuwachs.

Die zukünftige Verfügbarkeit von Tropenholz hängt sehr stark mit der jeweiligen Waldnutzungsform zusammen (Raubbau, Plantagenholz oder nachhaltige Bewirtschaftungsform). Informationen hierzu finden Sie unter Tropenholz im WECOBIS-Lexikon.

Verwendung von Recyclingmaterialien / Produktionsabfällen

Für die Herstellung von Sperrholz und Furnierschichtholz werden keine Recyclingmaterialen / Produktionsabfälle verwendet.

Landinanspruchnahme (Landuse)

In Deutschland betragen die Waldflächen ca. 11,1 Mio. ha, was in etwa 1/3 der Landesfläche entspricht.

Allgemeine Informationen zu waldbezogener Landnutzung in Deutschland finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Rohstoffe".

Die weltweie Tropenwaldfläche liegt bei ca. 1.800 Mio ha. Tropenwald bedeckt 14 % der gesamten Erdoberfläche.

Umwelt- und Sachbilanzindikatoren für die Rohstoffbereitstellung von Furniersperrholz

Hier finden Sie die Tabellen zu Umweltauswirkungen, Ressourceneinsatz und Abfallaufkommen der Rohstoffbereitstellung von 1 m³ Furniersperrholz. Die DIN EN 15804 konformen Ergebnisse wurden Rüter & Diederichs (2012) entnommen.

Quellen

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Herstellung

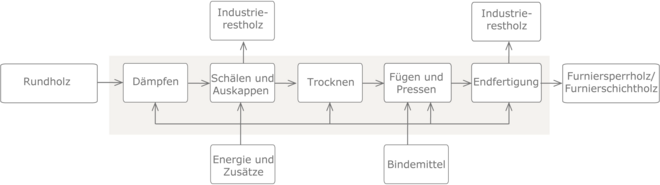

Prozesskette

Herstellungsprozess

Für die Herstellung von Furnierschichtholz und Sperrholz werden Holzstämme von Nadelholz und zerstreutporigen Holzarten wie Buche, Pappel oder Birke zur Erweichung des Holzes gedämpft, in schälfähige Abschnitte gekappt und zu Furnieren geschält. Fehlerstellen werden ausgekappt. Das Furnierband wird getrocknet. Die Furnierabschnitte werden gefügt (zu größeren Elementen zusammengesetzt). Die Furnierlagen werden mit Klebstoff beschichtet und bei Sperrholz 90° zueinander geschichtet. Die Faserrichtungen der Deckschichten sind zueinander parallel ausgerichtet. Bei Furnierschichtholz sind die einzelnen Lagen überwiegend parallel orientiert. Die Platten werden unter Druck und hoher Temperatur verpresst, anschließend formatiert, geschliffen und abgestapelt.

Werden für die Herstellung von konstruktivem Sperr- Furnierschichtholz ausschließlich Schälfurniere verwendet, so wird bei der Herstellung von hochwertigen Elementen für den Innenausbau und Möbeln auch hochwertiges Sägefurnier eingesetzt.

Umweltindikatoren / Herstellung

Einheitliche Werte zu Umweltindikatoren in WECOBIS soll zukünftig ausschließlich die Datenbank Ökobau.dat des Informationsportals Nachhaltiges Bauen des BMI liefern.

Die Ökobau.dat stellt Umweltprofile für Bauprodukte bereit, die als erforderliche Datengrundlage für die Lebenszyklusanalyse eingesetzt werden. Für Bauprodukte gibt es Herstellungs- und End-of-Life- Datensätze.

Weiterführende Informationen zur Ökobau.dat im Zusammenhang mit dieser Produktgruppe finden sich in WECOBIS unter Fachinformationen / Reiter Umweltdeklarationen → Ökobau.dat / Umweltindikatoren

Im Kapitel Energieaufwand finden sich ggf. allgemeine Informationen zum Thema, die die Produktgruppe prägen.

Für die Herstellung von Holzprodukten werden in WECOBIS zusätzlich Ökobilanzergebnisse nach DIN EN 15804 bereitsgestellt (Rüter & Diederichs 2012). Sie gehen auf produktionsmengengewichtete Durchschnittsbildungen vieler Werke zurück und beanspruchen so für Deutschland sehr hohe Repräsentativitäten. Für 1 m³ Furniersperrholz finden Sie jene lebenszyklusabschnittsscharfen Ergebnisse zu Umweltauswirkungen, Ressourceneinsatz und Abfallaufkommen in diesen Tabellen. Im Allgemeinen ist der Herstellungsprozess von Furnierschichtholz vergleichbar zu Sperrholz, so dass auch von ähnlichen Umweltwirkungen ausgegangen werden kann.

Energieaufwand

Erneuerbare Energieträger werden vornehmlich in Form von Holz zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt. Nicht erneuerbare Energie wird hauptsächlich zur Stromerzeugung und in Form von Kraftstoffen für die Transportprozesse eingesetzt.

Verglichen mit den übrigen Holzwerkstoffen erfordern das Dämpfen der Rundhölzer sowie Schälen und Trocknen der Furniere in der Herstellung von Sperrholz und Furnierschichtholz einen hohen Energieeinsatz, der vornehmlich durch die Verbrennung von Industrierestholz aus der eigenen Produktion gewährleistet wird.

Hauptsächliche Verwendungen und Typen der zum Einsatz kommenden Primärenergie in der Herstellung von Furniersperrholz

| Primärenergietyp | MJ | Hauptsächliche Verwendung |

Erneuerbare Primärenergie | 19950 | Erzeugung von Wärme mit Holz |

Nicht-erneuerbare Primärenergie | 7432 | 40,2 % - UF Klebstoff; 12,3 % - Strom Furnierschälen Prozess; 7,5 % - Strom Trocknung Prozess; 6, 9% - Strom Urformen; 4,9 % - Wärme Heizung; 4,8 % - Wärme Trocknung; Rest 23,4 % |

| Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0 | Es wird kein Gebrauchtholz eingesetzt |

Charakteristische Emissionen

Bei der Herstellung von Vollholzprodukten treten Emissionen insbesondere bei der Trocknung und bei der Verbrennung von Holz auf. Informationen zu Mengen und Zusammensetzungen jener Emissionen finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Herstellung".

Die im Vergleich zu den übrigen Holzwerkstoffen hohen Emissionen resultieren insbesondere aus dem hohen Energiebedarf für Dämpfen der Rundhölzer sowie Schälen und Trocknen der Furniere. Darüber hinaus gehen hohe Anteile des globalen Erwärmungspotenzials aus fossilen Quellen auf die Herstellung des UF-Klebstoffs zurück.

Haupteinflussfaktoren für die drei laut Normierung nach den deutschen Gesamtemissionen (%/100 der deutschen Gesamtemissionen) relevantesten Ökobilanzwirkungsindikatoren in der Produktion von Furniersperrholz (cradle to gate; Module A1-A3 nach DIN EN 15804)

| Indikator | Einheit | Haupteinflussfaktoren während der Produktion (cradle to gate) |

Versauerungs- | [kg SO2‐Äq.] | 26,6 % - Wärme Heizung; 25,6 % - Wärme Trocknung; |

Globales Erwärmungs-potenzial -fossil | [kg CO2-Äq.] | 34,1 % - UF Klebstoff; 12 % - Strom Furnierschälen Prozess; |

Photosmogbildungs-potenzial | [kg Ethen‐Äq.] | 21,4 % - Wärme Heizung; 20,7 % - Wärme Trocknung; 16,9 % - Abbinden Klebstoff; 14,1 % - Prozess Trocknung; 9,4 % Wärme Dämpfen; 5,2 % - UF - Klebstoff; Rest 12,3 % |

Maßnahmen Gesundheitsschutz

Grundsätzlich ist bei allen spanabhebenden Bearbeitungsverfahren, z.B. an Holzbearbeitungsmaschinen, Handmaschinen und Handschleifarbeitsplätzen eine Absaugung notwendig. Dabei muss nach dem derzeitigen Stand der Technik eine Konzentration für Holzstaub in der Luft am Arbeitsplatz (Schichtmittelwert) von 2 mg/m³ oder weniger eingehalten werden. Die Konzentration für Holzstaub in der Luft ist auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken.

Durch Formatierung der Sperrholz- und Furnierschichtholzplatten nach Pressenausgang und eventuell prozessbedingter Wärmeentwicklung kann es zu erhöhten Emissionen der aus dem Holz und Klebstoff entweichenden flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) kommen. Der Pressenausgang sowie alle weiteren Maschinen und Anlagen sind vorzugsweise geschlossen auszuführen oder mit Einhausungen und wirksamen Absaugungen auszurüsten. Hierbei sind alle Emissionsquellen zu berücksichtigen. Ein direkter Hautkontakt mit den Klebstoffen ist zu vermeiden. Im Zusammenhang mit dem Einsatz von Hydrophobierungsmitteln wie Paraffinwachs oder -emulsion ist Staubentwicklung, Aerosolbildung und Substanzkontakt zu vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. Die Angaben in Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Maßnahmen Umweltschutz

Die in Plattenwerken entstehende Abluft muss gemäß der gesetzlichen Bestimmungen gereinigt werden. Es entstehen keine Belastungen von Wasser und Boden. Die Abwässer werden in das lokale Abwassersystem eingespeist. Alle innerhalb und außerhalb der Produktionsanlagen ermittelten Schallschutzwerte liegen unterhalb der für Deutschland geltenden Anforderungen. Lärmintensive Anlagenteile, wie die Zerspanung, sind durch bauliche Maßnahmen entsprechend isoliert.

Flammschutzmittel

Flammschutzmittel dienen der Verringerung der Entzündbarkeit von Holz, Holzwerkstoffen und Holzbauteilen. In den meisten Fällen kann durch ihren Einsatz die Entflammbarkeit von Holzprodukten von normal entflammbar (B2) auf schwer entflammbar (B1) verringert werden.

Weiterführende Informationen zur Anwendung von Flammschutzmitteln im Zusammenhang mit Holzprodukten finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Herstellung".

Transport

Nach einer für Deutschland repräsentativen Ökobilanzstudie (Rüter und Diederichs 2012) liegt die Transportdistanz der für die Herstellung notwendigen einheimischen Holzrohstoffe für Furniersperrholz im Mittel bei 150 km.

Weitere, allgemeine Informationen zum Transport von Rundholz finden Sie "Bauprodukte aus Holz, Transport".

Quellen

Borcherding, M. 2007: Rundholztransportlogistik in Deutschland - eine transaktionskostenorientierte empirische Analyse, Dissertation Universität Hamburg, 250 S.

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Verarbeitung

Technische Hinweise / Verarbeitungsempfehlungen

Sperrholz und Furnierschichtholz können mit üblichen Maschinen gesägt, gefräst, gehobelt, geschliffen und gebohrt werden. Bei der Auswahl von Zusatzprodukten ist darauf zu achten, dass diese die beschriebenen Eigenschaften der Umweltverträglichkeit nicht nachteilig beeinflussen. Um tertiäre Bläue zu vermeiden, sind bei der Lagerung feuchte Bedingungen zu vermeiden.

Die Verwendung eines vorbeugenden chemischen Holzschutzes ist unüblich, da in der Mehrzahl der Anwendungsfälle ein baulicher Holzschutz ausreichend ist. Bedeutend ist beim baulichen bzw. konstruktiven Holzschutz Wasser möglichst vom Holz fernzuhalten oder ein schnelles Ablaufen zu gewährleisten und durch Luftumspülung die schnelle Abtrocknung zu ermöglichen.

Arbeitshygienische Risiken

Allgemeines

Bei der Verarbeitung der Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen (Staubmaske, Handschuhe, Schutzkleidung, Staubabsaugung etc.) zu beachten. Holzschutz- oder Flammschutzmittel beinhaltende Holzwerkstoffe können borhaltig sein, so dass ihre Stäube beeinträchtigend für die Fortpflanzungsfähigkeit und fruchtschädigend (reproduktionstoxisch) sein können. In diesem Fall ist zur Vermeidung von Gesundheitsschäden während der Bearbeitung geigneter Atemschutz (mindestens Partikelfilter FFP2 nach DIN EN 143) zu tragen.

AGW-Werte

Auf Baustellen sind Absaugemöglichkeiten häufig nicht vorhanden, so dass bei spanabhebenden Arbeiten Holzstaubemissionen auftreten können. Der gesetzlich vorgeschriebene Maximalwert von 2 mg/m³ ist einzuhalten.

REACH / CLP

Die REACH-Verordnung regelt die Herstellung, das Inverkehrbringen und den Umgang mit Industriechemikalien. Zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, dient die CLP-Verordnung (Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen), um ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu gewährleisten.

Wird ein Produkt nicht als Stoff oder Gemisch, sondern als Erzeugnis eingestuft, ist kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich und Gefahrstoffbezeichnungen entfallen. Lediglich besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) müssen ausgewiesen werden.

Furniersperrholz und Furnierschichtholz werden als Erzeugnisse eingestuft. Aus diesem Grund ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich und Gefahrstoffbezeichnungen entfallen. Lediglich besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) müssen ausgewiesen werden. Produkt bezogene Informationen hierzu finden sich dann in den Sicherheitsdatenblättern (SDB) des Herstellers.

Quellen

Informationsdienst Holz 2001: Konstruktive Holzwerkstoffe

Holz Lexikon 2003: DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co., Leinefelden Echterdingen. ISBN 3-87181-355-9.

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Nutzung

Umwelt- und Gesundheitsrisiken Neuzustand

Schadstoffabgabe / Emissionen in den Innenraum

Nach heutigem Erkenntnisstand sind durch Sperrholz und Furnierschichtholz keine gesundheitlichen Schäden und Beeinträchtigungen zu erwarten.

Formaldehydemission

Allgemeine Informationen zur Formaldehydemission finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Nutzung".

Laut DIBt-Richtlinie 100 dürfen in Deutschland nur Holzwerkstoffe der Emissionsklasse E1 verwendet werden. Dies entspricht einer Ausgleichskonzentration im Prüfraum von 0,1 ml/m3 (ppm). Werden diese Werte unterschritten sind keine gesundheitlichen Schäden und Beeinträchtigungen zu erwarten.

VOC-Emissionen

Allgemeine Informationen zu VOC-Emissionen aus Holz und ihrer Gesundheitsrelevanz finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Nutzung".

Schadstoffabgabe / Emissionen in den Außenraum

Sperrholz und Furnierschichtholz verursachen keine umweltrelevanten Schadstoffabgaben / Emissionen in den Außenraum.

Umwelt- und Gesundheitsrisiken bei bestimmungsgemäßer Nutzung

Schadstoffabgabe / Emissionen in den Innenraum

Nach heutigem Erkenntnisstand sind bei sachgerechter Verwendung keine gesundheitlichen Schäden und Beeinträchtigungen durch von Sperrholz und Furnierschcihtholz abgegebene Schadstoffe/Emissionen zu erwarten (siehe auch Umwelt- und Gesundheitsrisiken Neuzustand).

Formaldehyd

Gemäß DIBt-Richtlinie 100 ist die Emissionsklasse E1 einzuhalten.

VOC

Allgemeine Informationen zu VOC-Emissionen aus Holz und zur Gesundheitsrelevanz finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Nutzung".

Schadstoffabgabe / Emissionen in den Außenraum

Sperrholz und Furnierschichtholz verursachen keine umweltrelevanten Schadstoffabgaben / Emissionen in den Außenraum.

Umwelt- und Gesundheitsrisiken im Schadensfall

Brandfall

Im Brandfall verhalten sich Sperrholz und Furnierschichtholz nicht tropfend. Die Toxizität der Brandgase entspricht der von naturbelassenem Holz. Sperrholz und Furnierschichtholz sind den Brandklassen B2 (nach DIN 4102-1), d.h. normalentflammbar und D-d0 (nach DIN EN 13501-1) zugeordnet. Nach DIN 4102-4 liegen die rechnerischen Abbrandraten von Sperrholz und Furnierschichtholz bei 1,0 respektive 0,7 mm/min.

Weitere Informationen zum Brandverhalten von Holzkonstruktionen finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Nutzung".

Wassereinwirkung

Generelle Hinweise zu temporärer Wassereinwirkung und Tauwasserbefall von Holz finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Nutzung".

Tertiäre Bläue

Bei Bläue handelt es sich um eine bläuliche, blaugraue Verfärbung von Holz, die durch bestimmte Pilzarten hervorgerufen wird. Sie kommt bevorzugt auf Nadelhölzern, insbesondere auf Kiefer vor, während sie auf Laubhölzern vergleichsweise selten zu finden ist. Von tertiärer Bläue ist die Rede, wenn bereits getrocknetes Holz wieder feucht wird und die mit dem Wasser eingetragen Bläueerreger noch vorhanden sind und erneut anfangen zu wachsen, was auch während Wassereinwirkung in der Nutzungsphase passieren kann.

Bläuepilze selbst zerstören das Holz nicht, d.h. die Festigkeit und tragenden Eigenschaften des Holzes werden durch die Bläue nicht wesentlich beeinträchtigt. Dennoch sind sie ein Indikator für hohe Feuchtigkeit, was bedeutet, dass auch andere Holzschädlinge wie z. B. Porlinge, Blättlinge oder Schwämme ein gutes Wachstumsklima vorfinden, deren Befall das Holz schädigen kann.

Beständigkeit Nutzungszustand

Die Gebrauchsdauer von Holz und Holzprodukten bzw. deren Verwendbarkeit wird maßgeblich durch deren natürliche Dauerhaftigkeit sowie der Gebrauchsklasse, in der das Holzprodukt eingesetzt werden soll, bestimmt. Informationen hierzu finden Sie unter dem Lexikoneintrag Holzschutz.

Entsprechend den im Gebrauch zu erwartenden Feuchtigkeitsbedingungen besteht eine Gefahr durch angreifende Organismen wie holzzerstörende Pilze, Schimmelpilze oder Insekten. Um Gefährdungen durch angreifende Organismen (z. B. Bläue- und Schimmelpilze) abzumindern muss der baulichen Pflege und Instandhaltung bei der Verwendung von Holzwerkstoffplatten eine besondere Aufmerksamkeit gegeben werden. Oberflächen sollten rechtzeitig von Nährboden darstellenden Stoffablagerungen gereinigt werden.

Unter der Rubrik Baustoff- und Gebäudedaten / Nutzungsdauern von Bauteilen findet sich auf dem Informationsportal Nachhaltiges Bauen eine Datenbank mit Nutzungsdauerangaben von ausgewählten Bauteilen des Hochbaus für den Leitfaden „Nachhaltiges Bauen“.

→ Datenbank als PDF

Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2

Dauerhaftigkeit gegenüber holzzerstörenden Pilzen

Häufig für Sperrholz und Furnierschichtholz zum Einsatz kommende heimische Nadelhölzer sind als wenig bis mäßig dauerhaft (Klasse 3-4) eingestuft. Ebenfalls verwendete Buche und Eiche sind als dauerhaft (Klasse 2) bzw. nicht dauerhaft (Klasse 5) klassifiziert. Viele Tropenhölzer sind demgegenüber als sehr dauerhaft bis dauerhaft (Klasse 1-2) eingestuft.

Dauerhaftigkeit gegenüber Hausbock, Gemeinem Nagekäfer, Bohrkäfer und aschgrauem Abendbock

Fichte ist gegenüber Käferbefall der Klasse SH (auch das Kernholz ist als anfällig bekannt) zugeordnet. Douglasie, Kiefer, Lärche, Buche und Eiche fallen in die Klasse S (anfällig).

Nach DIN EN 335-3 ist das Risiko für holzzerstörende als auch holzverfärbende Pilze bei Sperrholz und Furnierschichtholz in Gebrauchsklasse (GK) 1 nach DIN EN 68800 allerdings unbedeutend. Von GK 2 bis GK 5 steigt das Risiko an. Das Risiko eines Insektenbefall tritt ab GK 1 mit ansteigender Wahrscheinlichkeit bis GK 5 auf.

Instandhaltung

Die möglichen Instandhaltungsmaßnahmen variieren je nach Anwendungsfall im Innen- oder Außenraum.

Allgemeine Informationen zur Instandhaltung von Holzprodukten im Baubereich finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Nutzung".

Quellen

Informationsdienst Holz 2001: Konstruktive Holzwerkstoffe

Informationsdienst Holz 2013: Bauen und Leben mit Holz

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Nachnutzung

Allgemeine Hinweise zur Nachnutzung von Holzprodukten finden Sie unter "Bauprodukte aus Holz, Nachnutzung".

Umwelt- und Sachbilanzindikatoren der Nachnutzungsphase

Hier finden Sie die Tabellen zu Umweltauswirkungen, Ressourceneinsatz und Abfallaufkommen der Nachnutzung von 1 m³ Furniersperrholz. Die Ergebnisse wurden Rüter & Diederichs (2012) entnommen und sind DIN EN 15804-konform.

Der Berechnung der Umweltauswirkungen, Ressourceneinsätze und des Abfallaufkommens der Nachnutzungsphase liegt für das Produkt die Annahme einer thermischen Verwertung in einem Biomassekraftwerk mit einem Gesamtnutzungsgrad von 35 % und einer Effizienz der Kraftwärmekopplung von 23 % zugrunde. Dabei werden bei der Verbrennung von 1 t Holz (atro) (bei etwa 18% Feuchte) etwa 1231 kWh Strom und 2313 MJ nutzbare Wärme erzeugt. Sie stellen das Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- oder Recyclingpotential dar.

Quellen

Rüter, S; Diederichs, S:2012, Ökobilanz Basisdaten für Bauprodukte aus Holz, Hamburg, Johann Heinrich von Thünen Institut, Institut für Holztechnologie und Holzbiologie, Abschlussbericht. http://www.holzundklima.de/projekte/oekobilanzen-holz/docs/Rueter-Diederichs_2012_OekoHolzBauDat.pdf

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung

Die inhaltliche Bearbeitung dieser Seite erfolgt durch das Thünen Institut für Holzforschung